- «El Instituto Cervantes, historia de un fracaso», Pedro Bádenas y Eusebi Ayensa

- DEMOCRACIA, A. Papadatos, Annie di Donna y Abraham Kawa

- «Vestimentas» y «La Constitución del Placer», C. P. Cavafis

- «Δεύτερη ελεγία», Carles Riba

- «Πρόβα ύμνου στον ναό», Salvador Espriu

- «Las cristalerías», Emmanuil Roídis

- Orden, Didó Sotiríu

- «Gorpismo», Marios Jaccas

- «El número plural», Kikí Dimulá

- Síndrome Fregoli, Manolis Praticakis

- Laureles y adelfas, Dimitris Kejaídis y Eleni Javiara

- «Museo Británico», Kikí Dimulá

- La isla de los sentimientos, Manos Jatsidakis

- La sangre agua, Jaris Vlavianós

- Ένα επιβλητικό μουσείο της απουσίας, Pedro Olalla

- El gato embalsamado, Zomás Scassis

- «El siluro que se acercó a la costa», Yorgos Scabardonis

- «Niebla», Yorgos Ioannu

Pedro Bádenas y Eusebi Ayensa

A cualquier admirador de la lengua española y de la cultura hispánica en Grecia la noticia del traslado del Instituto Cervantes a su antigua sede de la calle Scufá no puede dejarlo indiferente. Tras siete años en la calle Mitropóleos, en el corazón de Atenas, muy cerca de la plaza Síndagma, en un edificio modernísimo, hito arquitectónico que se había convertido en punto de referencia de las instituciones culturales entre Grecia y España, este organismo del Ministerio de Asuntos Exteriores español —similar al British Council, al Goethe Institute y al Institut Français— cambia de rumbo para regresar a un edificio al que las obras de restauración le han devuelto «todo el esplendor del neoclasicismo ateniense», como asegura el comunicado oficial enviado recientemente a los colaboradores y alumnos del Instituto.

Sin embargo, puesto que las medias verdades suelen ser peores que las mismas mentiras, los abajo firmantes, que dirigimos el Instituto Cervantes de Atenas desde 2004 hasta 2012, sentimos la necesidad de revelar los motivos reales de esta mudanza, así como sus previsibles (y muy negativas) consecuencias en cuanto a la difusión de la lengua española y de la cultura hispánica en Grecia en los próximos años.

Empecemos completando la información que a sabiendas omite el mencionado comunicado: no nos dice nada acerca de las aulas, que de las catorce de la sede de la calle Mitropóleos —conociendo las posibilidades del edificio de la calle Scufá— se quedarán por lo menos en la mitad (se trata en realidad de las habitaciones y salas de una casa señorial, en absoluto funcionales como espacios de enseñanza), ni del salón de actos y la sala de exposiciones, que ahora simplemente no podrán existir. Nada, pues, distinguirá al Instituto Cervantes de cualquier academia privada de idiomas (frondistirio) de barrio. Además, también deberá encogerse considerablemente la biblioteca, la colección de literatura hispanófona más rica de Grecia, la cual quedará hacinada en el sótano del edificio de la calle Scufá. Por supuesto, quien ha seguido la trayectoria del Instituto Cervantes en Grecia durante los últimos cuatro años comprenderá las razones de este cambio: el número de alumnos del Instituto, así como de los que, en diferentes ciudades de Grecia, se presentan a los exámenes de adquisición del título oficial de nivel de español (DELE), se ha reducido en más de un 50% y, con respecto a las exposiciones, Dalí y Miró han dado paso a pintores sobre los cuales apenas se encuentra información en internet.

¿Cómo se explica, sin embargo, esta caída de las actividades del Instituto, en todos los niveles y ámbitos, la cual es tan drástica que da a todos la impresión de que este organismo ha hecho las maletas y se ha largado definitivamente de Grecia?

Para empezar, el Instituto Cervantes —cuyo presupuesto económico con el gobierno de Rajoy quedó significativamente limitado— ha dejado de ser un organismo cultural (como fue siempre, independientemente de modas y gobiernos) para convertirse en un instrumento político (léase partidista) al servicio de la España más negra y meapilas. Cuanto más se hunde nuestro país en los escándalos (económicos y políticos, principalmente), tanto más asfixiante se vuelve el control ejercido a sus representantes en el extranjero (la embajada española es otro ejemplo revelador). El Instituto ha perdido completamente su autonomía intelectual y ha acabado siendo un títere en las manos de embajadores y cónsules, a los que las autoridades políticas no dejan el más mínimo margen de movimiento. Es vergonzoso para todos nosotros el que, en diversas sedes del Instituto Cervantes a lo largo del mundo, se hayan registrado escándalos de censura que recuerdan épocas pasadas imposibles de olvidar. Así, en el Instituto Cervantes de Utrecht se prohibió en el último momento la presentación del libro Victus, del escritor catalán Albert Sánchez Piñol, por la única razón de que narra desde una perspectiva diferente (supuestamente catalana) un hecho histórico: el sitio de Barcelona, a principios del siglo XVIII, durante la Guerra de Sucesión que trajo al trono de España a la dinastía de los Borbones. En la sede del Instituto en Bruselas recibían con todos los honores al dictador Teodoro Obiang, presidente de la república de Guinea Ecuatorial, quien habló (según la versión oficial del Instituto) sobre el español en África. Y, en casos extremos, la administración central del Instituto en Madrid no dudó en expulsar, incluso por la vía judicial, a directores de sedes que no seguían la línea impuesta desde arriba, acusándolos de actos ilegales que no habían cometido. Algo sobre esto sabrá el actual director del Instituto Cervantes de Atenas.

Y, naturalmente, el perfil del director ha cambiado también. Parece que ya no hacen falta directores que conozcan bien la lengua y la cultura del país donde trabajan (helenistas en el caso de Grecia), sino fieles seguidores partidistas y amigos que lleven a cabo, sin rechistar, las órdenes que reciben. De nuevo el caso de nuestro Instituto de Atenas es ilustrativo. Las consecuencias de esta política en el ámbito cultural son catastróficas: en sus actividades ya no caben los diálogos sobre cultura, que en el pasado suponían el eje básico de nuestra política cultural, como los congresos de investigadores españoles y griegos sobre nuestras dos guerras civiles a mediados del siglo pasado, las mesas redondas de investigadores, científicos y traductores de ambos países, conciertos con poemas musicalizados de poetas griegos (como Cavafis) en alguna de las lenguas oficiales de España, charlas de investigadores griegos sobre la catalanocracia en Grecia durante el siglo XIV o exposiciones sobre Ampurias, la única colonia griega antigua de España, sino que su lugar lo han ocupado manifestaciones más ligeras, folclóricas y fácil de digerir de la cultura española. ¿Qué queremos decir con esto? Que, a pesar de la falta de dinero, un buen director que conociera —o tuviera la disposición de conocer— el país al que lo han enviado podría mantener el nivel y el prestigio del Instituto. Sí, las cosas podrían ser de otra manera.

Tras el resultado de las elecciones generales del 26 de junio, no parecen probables los cambios que ayudarían a superar, al menos en parte, la penosa situación del Instituto Cervantes de Atenas. Por el momento, parece confirmarse la frase de Marx, según la cual la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa. El Instituto Cervantes de Atenas permanecerá hundido durante mucho tiempo en el fango de la farsa.

Pedro Bádenas y Eusebi Ayensa son helenistas y exdirectores del Instituto Cervantes de Atenas (2004-2012).

____________________________________________________________________

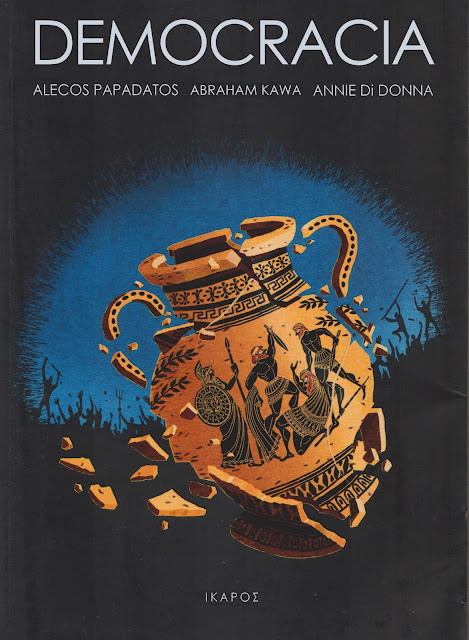

DEMOCRACIA

Fuente: ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, Α., ΚΑΟΥΑ, Α., Di DONNA; A.: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2015.

Traducción y rotulación: Julia Carrasco N.

____________________________________________________________________

En un arcón o en un mueble de valioso ébano guardaré y custodiaré las vestimentas de mi vida.

Las prendas azules. Y luego las rojas, las más vistosas de todas. Y a continuación las amarillas. Y por último las azules de nuevo, ahora las que están mucho más descoloridas que las primeras.

La guardaré con devoción y con mucha pena.

Cuando me vista con prendas negras y habite en una casa negra, en una cámara oscura, abriré a veces el mueble con alegría, con deseo y con desesperación.

Veré las prendas y recordaré la gran fiesta, que entonces estará completamente acabada.

Completamente acabada. Los muebles esparcidos sin orden por las salas. Platos y vasos rotos en el suelo. Todas las velas consumidas hasta el final. Todo el vino terminado. Todos los invitados ausentes. Algunos, exhaustos, estarán sentados totalmente solos, como yo, en oscuras casas; otros, aún más cansados, habrán ido a dormir.

La constitución del placer

No hablen de culpa, no hablen de responsabilidad. Cuando pasa la Constitución del Placer con música y estandartes; cuando se estremecen y tiemblan los sentidos, imprudente y descortés es lo que queda lejos, lo que no se abalanza hacia la buena expedición, la cual marcha en dirección a la conquista de los placeres y de las pasiones.

Todas las leyes de la ética —mal entendidas, mal aplicadas— no son nada ni pueden sostenerse siquiera por un momento cuando pasa la Constitución del Placer con música y estandartes.

No dejes que te arrastre ninguna oscura virtud. No creas que no te ata ninguna obligación. Tu deuda es sucumbir, sucumbir siempre a los Deseos, que son las más perfectas criaturas de los perfectos dioses. Tu deuda es alistarte como fiel soldado, con sencillez en el corazón, cuando pase la Constitución del Placer con música y estandartes.

No te encierres en tu hogar ni vagues con teorías de justicia, con supersticiones sobre las remuneraciones de la mal hecha sociedad. No digas «Tanto vale la pena mi esfuerzo y tanto debo disfrutar». Al igual que la vida es una herencia y tú no has hecho nada para ganarla como recompensa, así debe ser también una herencia el Placer. No te encierres en tu hogar; mas mantén las ventanas abiertas, de par en par, para oír los primeros sonidos del paso de los soldados cuando llegue la Constitución del Placer con música y estandartes.

Que no te engañen cuantos blasfemos te digan que el servicio es peligroso y duro. El servicio del placer es una alegría permamente. Te consume, pero te consume con una embriaguez divina. Y cuando al fin caigas en la calle, entonces será tu suerte envidiable. Cuando pase tu funeral, las Formas que fueron moldeadas por tus deseos lanzarán lirios y rosas sobre tu féretro, te alzarán sobre sus hombros los Dioses efebos del Olimpo y te enterrarán en el Cementerio del Ideal donde blanquean los mausoleos de la poesía.

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.: «Ενδύματα» και «Το Σύνταγμα της Ηδονής», στο Kρυμμένα Ποιήματα 1877; - 1923. Εκ. Ίκαρος, Αθήνα, 1993.

Originales: Πεζά ποιήματα, kavafis.gr.

Traducción: Julia Carrasco N.

____________________________________________________________________

Δεύτερη ελεγία

Σούνιο! Θα σε αναπολώ από μακριά κράζοντας από χαρά,

εσένα και τον πιστό σου ήλιο, της θαλάσσης και του ανέμου βασιλιά:

για την ανάμνηση εκείνη, που όρθιο με κρατά, χαρούμενο με το παράφρον άλας,

με το απόλυτό σου μάρμαρο, ευγενής, παλιός κι εγώ, όπως κι αυτό.

Ω ναέ ακρωτηριασμένε, υπερόπτη κριτή των λοιπών κιόνων

που στο βάθος του άλματός σου, κάτω από το κύμα το γελαστό,

κοιμούνται αιώνια! Εσύ, λευκός, αγρυπνάς εκεί ψηλά,

για τον ναύτη που βλέπει σε σένα μια ασφαλή της πορείας του πυξίδα·

για αυτόν που μεθάει με το όνομά σου, που μέσα από το γυμνό πουρναρόδασος

σε βλέπει να πλησιάζεις, μακρινό σαν των θεών τη βεβαιότητα·

για τον εξόριστο που μέσα από άλση σκοτεινά σε διακρίνει

ξαφνικά, ω επιδέξιε εσύ, ονειρικέ! και η δύναμή σου είναι

που τη σωτήρια δύναμη των άξαφνων της τύχης γυρισμάτων τον κάνει να γνωρίσει,

πλούσιος με όσα έδωσε, και στη γύμνια τόσο αγνός.

RIBA, CARLES: «Elegia segona», en Les elegies de Bierville. Edicions 62, Barcelona, 1968.

____________________________________________________________________

Πόσο κουρασμένος είμαι

απ’ τη δειλή, γερασμένη κι άγρια γη μου,

και πόσο θα μου άρεσε να φύγω μακριά της,

πέρα, στο βορρά,

όπου λένε πως ο κόσμος είναι καθαρός

και ευγενής, μορφωμένος, πλούσιος, ελεύθερος,

ξύπνιος κι ευτυχισμένος!

Τότε, συγκεντρωμένα όλα τα αδέρφια μου, θα έλεγαν

με απόρριψη: «Σαν το πουλί που αφήνει τη φωλιά του,

έτσι κι ο άνθρωπος που φεύγει από τον τόπο σου»,

ενώ εγώ, πολύ μακριά πλέον, σκωπτικά θα συλλογιόμουν

το νόμο και την αρχαία σοφία

του ξηρού μου τόπου.

Δεν πρέπει ποτέ όμως να ακολουθήσω το όνειρό μου·

εδώ θα μείνω, μέχρι το θάνατο.

Αφού είμαι πολύ δειλός πλέον κι άγριος

κι αγαπώ με έναν

απελπισμένο πόνο

αυτήν την φτωχή,

βρώμικη, θλιμμένη, κακόμοιρη πατρίδα.ESPRIU, SALVADOR: «Assaig de càntic en el temple», en El caminant i el mur. Edicions 62, Barcelona, 1969.

____________________________________________________________________

Los perros, y me refiero a los machos, con su costumbre de levantar la pata y regar las mercancías expuestas sobre la acera, han sido siempre la pesadilla de los comerciantes y en especial de los verduleros.

Las enormes calabazas, llamadas tamburás, y las rosadas sandías, que adornan las esquinas de las fruterías, parecen atraerlos con su grandeza, mas no dejan de rociar tampoco los manojos de perejil, puerros y zanahorias. En muchas ocasiones los vemos irrigando barriles de aceitunas en las vitrinas de las fruterías y vertiendo su jugo sobre las cabezas de terneros y corderos colocadas en cubos de agua delante de las carnicerías.

En ocasiones, aunque raramente, puede ocurrir que el desvergonzado perro reciba un estacazo en el lomo con el palo de la escoba o que le rompan un cántaro en la cabeza. Mas el daño es excepcional, pues todos los canes vagabundos poseen desde su nacimiento el don de moverse como un funámbulo para esquivar los proyectiles lanzados contra ellos. Así, mucho más a menudo se da que alguien se encuentre con la visión de un verdulero o un abacero corriendo con el delantal puesto, sudoroso y jadeante, detrás de un perro cuyo rabo apenas se distingue en el horizonte, cual prominencia de casco militar.

Vanas, pues, se muestran las pugnas de los expositores por resguardar de la obsesión rociadora de los perros los comestibles que exhiben en las aceras. Mas ¿qué hacen ahí los susodichos artículos? El cambio de las aceras en colmados se asemeja a una revolución en contra de los deseos de la Divina Providencia, la cual dispuso los artículos entre las piernas de la gente, al igual que colocó la nariz por debajo de los ojos para sujetar los anteojos.

¡Cuántas veces se habrá terciado que un poeta abstraído, admirando los colores de la despejada puesta de sol o buscando rimas en las nubes, apenas tenga tiempo de retirar el pie justo en el momento en que estaba a punto de introducirlo en una cesta de huevos, y cuántas veces un transeúnte apresurado habrá perturbado el equilibrio de una pirámide de naranjas, provocando no solo un bombardeo de proyectiles dorados sino también la ira del malhumorado frutero, que lo obsequia ante el gentío con los epítetos: «¡Cegato, estúpido, imbécil, canalla, desgraciado!».

Sin embargo, aquello que irrita los nervios más que ninguna otra cosa es cuando alguien, tras dejar atrás el cruce de las calles Ermú y Eolu, camina apresuradamente pasando el fallecido café «Bella Grecia» con la intención de llegar al ferrocarril de El Pireo y arrolla con cada paso las exhibiciones de las cristalerías. Me resulta imposible concebir a qué excesiva osadía y absurda exigencia de aptitudes de equilibrista se debe la insistencia de los cristaleros atenienses en elevar, sobre las muy frecuentadas aceras, pirámides de objetos, a las cuales basta un soplo de viento para venirse abajo y el mínimo golpe para hacer añicos las botellas, platos, vasos, bombillas y lámparas, toda clase de vasijas y estructuras enteras de loza y cristal.

Innumerables veces, al verme en peligro de pisar una pila de platos, me ha invadido un fiero deseo de embestir como un búfalo esas pirámides, de lanzar coces a diestro y siniestro cual mula y de hacer añicos esa fastidiosa y pretensiosa ocupación de la acera bajo el dulce sonar del cristal machacado.

Este fogoso deseo lo interceptó siempre Atenea, tirándome del cabello, como a Aquiles, y señalando que mi atrevimiento probablemente tendría como consecuencias la obligación de compensar económicamente el daño, la acumulación a mi alrededor de niños de la calle y mi traslado al cuartel más cercano acompañado por un policía, quien probablemente no compartiría mi opinión de que las aceras están hechas para la libre circulación de los peatones.

Este deseo mío, que nunca dormía, fue asumido por otro para cumplirlo en mi lugar, y gracias a él pude asistir como simple espectador a la realización de mi sueño dorado. Aquel tenía cuatro patas, con las que pudo zafarse de las consecuencias de la ofensa.

Aparte de las verduras, las aceitunas y las cabezas de terneros y corderos, los perros presentan una peculiar inclinación por los artículos de cristal. Célebres naturalistas relatan que han tenido la suerte de verlos manipulando como personas civilizadas los recipientes expuestos delante de las cristalerías. Mas los perros de Atenas, o al menos el protagonista de la presente historia, no había llegado aún a tan alto grado de civilización. Su curiosidad se vio atraída por un gigantesco recipiente de cristal expuesto al aire libre, de esos que se emplean llenos de agua para mantener peces dorados; mas el objeto al que apuntó era algo inaccesible, pues se encontraba en el centro de una parte llena de recipientes frágiles y tenía aún más de ellos por encima. No obstante, esto no bastó para desanimar al obstinado perro. Contrayendo las extremidades para ocupar el menor espacio posible, olfateando en derredor suyo a derecha e izquierda y aparentando ser un viandante indiferente, consiguió por fin, con la destreza de una funámbula española bailando entre huevos, colarse por entre aquellos frágiles objetos, sin romper, o siquiera agitar, ninguno de ellos, hasta la pecera, cuyos rayos le habían nublado los ojos. Entonces lo olisqueó y, tras encontrarlo de su agrado, levantó la pata.

Pero en aquel momento retumbó un tremendo alarido y apareció ante la entrada de la tienda una oronda mujer blandiendo una terrible escoba.

El desgraciado animal, que había demostrado tan admirable habilidad y cuidado por evitar todo daño, enloqueció y, sin mirar ya nada más que cómo salvarse del modo más rápido, se abalanzó por el laberinto de cristal empujando con las patas traseras el gran acuario, que se desplomó y se hizo añicos con un estruendo. Entonces sobrevino la catástrofe total, pues en aquellas exposiciones, por economía de espacio, todo está junto y revuelto cual ramas de un bosque impenetrable. Botellas, platos, tazas, vasos de agua, de vino y de licor, esferas bañadas en plata para los jardines, jarrones, urnas, juguetes y móviles de todo tipo se vinieron abajo como una catarata sobre el empedrado, y de la antes deslumbrante exposición no quedó más que un caos de fragmentos amorfos e inconscientes.

Entonces se dejaron oír voces al fondo de la tienda. La cristalera estaba atizándole a su hijo de diez años porque no había vigilado los artículos en exposición; pero en seguida llegó el padre, quien, al ver el desastre, comenzó a atizarle a la mujer. Qué lástima que las mujeres no sean frágiles como las botellas. En cuanto a mí, me alejé satisfecho, frotándome las manos y deseando a todas las exposiciones de cristales de las aceras la misma suerte y el mismo perro.

ΡΟΪΔΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: «Τα υαλοπωλεία», στο Άπαντα, τόμ. 5. Εκ. Ερμής, Αθήνα, 1978.

Original: «Τα υαλοπωλεία».

Traducción: Julia Carrasco N.

____________________________________________________________________

Prólogo

¿Cómo echar lava sobre el papel sin que se te quemen las manos, el corazón, o incluso el arte? Las desgracias que siguieron a la ocupación alemana son amargas e inenarrables. Y acaso habían alcanzado su fin, por si dijiste que era un chaparrón y ya ha pasado, que ya es solo un recuerdo. ¿Estuvimos aguantando la respiración treinta y cinco años o más, para calmarnos, para ponernos de pie, para contarnos entre vivos, muertos, ganadores, perjudicados, para ver dónde nos equivocamos, todos juntos, de izquierdas, de derechas, republicanos, para delimitar el ayer y el hoy? Para ser, como dicen, «objetivos», para que también el arte adquiera la sobriedad que trae la distancia…

Para nuestro país la Resistencia no representaba a un gran movimiento, representaba a toda una nación, exceptuando a una insignificante derecha colaboracionista y a la familia real de los Glücksburg. Y ¿cómo bajar la estatura del pueblo que ha despertado para que quepa en un 9’3*, como querían la derecha y los intereses extranjeros? Desplazamientos de población, cárceles, exilios, ejecuciones. Impaciente y cruel, la intervención angloamericana quería acabar rápidamente con las independencias y los patriotismos «superados». Y qué funestos, qué trágicos nuestros repetidos errores…

La leucemia se propagó por el cuerpo de la sacrificada Grecia. Personas, actos, palabras, relaciones, todo se desafinó. Se perdió la confianza, la humanidad. Se persiguió la gallardía, el patriotismo, la honestidad. Fuego y hacha a los insumisos, auténtico genocidio.

Y a pesar de todo sobró el valor. Rebosaba el pan del sacrificio. «Tomad y comed…» Miles de hombres y mujeres colocaban con firmeza su corazón frente al pelotón de ejecución. Sacrificaron su juventud por no arrodillarse, por no truncar los sueños y las luchas del pueblo. Asusta tocar la grandeza y el lamento de esta irreductible generación cuando te esfuerzas por transmitir algo de aquellos años.

Este libro (¿en qué género de prosa incluirlo, por cierto?) lo escribí como víctima que ve los años marcharse y le entra prisa por saldar una deuda. Debió haberse editado antes de la dictadura. No pudo ser, salió mal. Entre las persecuciones, las quemas, esconde, dame, tritura, se perdieron valiosos capítulos que hubo que escribir de nuevo… (Estos daños por parte de la tiranía no he visto que nadie los tenga en cuenta, ni siquiera nosotros los escritores…)

Si hiciera falta que diese una explicación de la obra, diría que los personajes, reales o inventados, conocidos o anónimos, no los veo de forma multidimensional como en una novela, sino dentro de aquellos actos y pensamientos determinados que acentúan los acontecimientos de una época y, más concretamente, los que siguieron a la Guerra Civil.

Testimonios, confesiones, infortunios, trances personales y colectivos están fundados sobre documentos conocidos y desconocidos, con comentarios o escuetos, incluso cogidos íntegramente de los periódicos de la época. Trabajé con inmenso dolor e integridad, sin ambiciones, anhelando expiar y no reavivar viejos pesares… Que nunca más los hombres de nuestra dócil patria vuelvan a probar tales calamidades. Ni tampoco un escritor se encuentre ante tan difícil deber.

1

La carretera general pasaba por entre melonares y viñedos y subía después, llena de curvas, para estrecharse al pie de una montaña abrupta cuyas boscosas laderas fluían hasta el mar. Allí subí para coger en una parada intermedia el autobús a Atenas. Muchos eran los ojos en la plaza del pueblo (con los años que han pasado ya, y todavía no me atrevo a decir su nombre).

Me senté en el primer asiento vacío, al lado de una mujer, intentando parecer despreocupada. Tenía mucho en que pensar, mucho que aclarar. Aquel viaje era peligroso, y quizá sería aún más difícil lo que habría de venir después. Atrás dejaba a Anna colgada con el caos bajo sus pies. ¿Y solo ella? Todo el país está colgando sobre el abismo. No me hizo falta llegar hasta allí para enterarme. Pero es distinto recibir una invitación a tu nombre. «Pase, es su turno.»

El autobús corría entre la luz. A un lado los montes de Morea** con su orgullosa belleza viril y arenosas playas al otro, rodeados de vides, naranjos, limoneros y olivos. Cartel para los turistas, el sosiego y la luz de nuestra tierra. Para los que vivimos en ella, indómita oscuridad.

—Qué vestido más bonito. ¿Lo has comprado hecho? ¿Dónde? Si no es indiscreción…

La desconocida que iba sentada a mi lado quería charlar y a mí me interesaba que no pareciera que estaba sola. Desde el mismo momento en que subí al autobús tenía la sospecha de que alguien me seguía. Aquel moreno con bigote. O puede que ese otro que no compró el billete. Hoy se espía a la gente de otra manera. En la Ocupación… ¿Cómo vas a comparar con la Ocupación…? Entonces estábamos unidos, nos sentíamos fuertes, seguros. Hasta el soplón de la secreta se pensaba si delatarte. ¿Y acaso nosotros mismos teníamos en cuenta lo que significa peligro? Entonces dabas la vida con el ansia del que da un beso de amor. Antes de que te diera tiempo a llamar a la gente para que saliera a la calle, para que viera, desarmada, los tanques del invasor, todos echaban a correr como si les hubieran dicho que repartían azúcar gratis. «Venga, hermanos, un poco más, que ya estamos llegando.» ¿Y adónde llegamos?

Anna se sobresaltó al verme frente a ella.

—¿Por qué has venido, Caterina? ¿No te dije que...? —Se me colgó del cuello. Oí su corazón latiendo. (No quiero proyectar mis propios sentimientos en ella. Anna sabe mantener la sangre fría. Sobre todo en los momentos difíciles.)

—¿A qué esperáis para iros? Cuanto más tiempo os quedéis aquí... ¿No has leído los periódicos? Arrestos, ejecuciones.

Quiere evitar el tema. Me pregunta si he visto cuánto le ha dado el sol. Insiste en su feroz orgullo.

—¿Y vas a hacer un viaje tan largo en esa carraca? ¿No va alguien más contigo? Vas a estar sola con todos esos... No me gustan sus caras. Parecen contrabandistas...

—Sonríe—. ¿No los habrás tomado por unos idealistas? A ver quién se presta hoy en día a ayudarte a huir. No debiste dar el dinero por adelantado...

—Sonríe—. ¿No los habrás tomado por unos idealistas? A ver quién se presta hoy en día a ayudarte a huir. No debiste dar el dinero por adelantado...

Mis insistentes preguntas la incomodan.

—¿Crees que podía hacer otra cosa? ¿Y tú a qué has venido? Ha sido una sandez enorme. No pueden verte. El... el tipo que te dije va a volver a Atenas. Me huele a chantaje.

Le pregunto por qué no sale el caique, que qué pasa. Me empieza a soltar una sarta de excusas pobres sobre averías en el motor que no me tranquilizan. No está tranquila ni ella, por mucho que finja.

—También tiene un lado bueno el retraso. Así veraneo. ¿Qué otra cosa voy a hacer?

—¿Por qué has decidido marcharte de una forma tan peligrosa?

—Me gustan las aventuras, ya lo sabes.

—Sí, ya lo sé. Pero a ver si tenemos una conversación como Dios manda. No es que quiera enterarme de «secretos», a no ser que creas que no puedes hablar ni tus asuntos personales.

Se le mejoró el humor.

—¿Pero qué dices, tonta? ¿Quieres que te diga cómo vive la gente en la clandestinidad? Creo que lo sabes de sobra. Lo único que puedo asegurarte es que no me preocupa mi seguridad personal. Lo que me angustia no es cómo salvarme. Hay otras cosas más importantes.

Una contracción en medio de su frente dejaba ver amargura y cansancio. Quería ayudarla y de la desesperación me volvía torpe y cargante.

Estábamos sentadas una al lado de la otra, detrás de dos rocas. Ella iba en bañador y tenía las piernas metidas en el mar. Su delicado cuerpo la hacía parecer una quinceañera —muchas veces se había salvado gracias a su figura—. Cambiaba de aspecto como de nombre y de color de pelo. Su excesiva coquetería, los andares bamboleantes que desprendían feminidad, las cejas depiladas, las sonrisas falsas, todo junto era un camuflaje agotador. Y Anna no era su nombre verdadero.

Me acordaba de ella durante la Ocupación. (Entonces la llamábamos Aliki). Era una joven estudiante sencilla y espontánea, con los zapatos desgastados por las caminatas y «aquellos expresivos ojazos negros» que imperaban; ningún otro rasgo suyo podía rivalizar con ella. Viva, descuidada, egoísta, intrépida. Se esmeraba con los asuntos difíciles y no cedía hasta sacarlos adelante. Siempre estaba con alguna historia sentimental que la preocupaba, sin hacerla tampoco su objetivo en la vida. «Nuestra generación no le canta al amor», decía. «Nuestra generación le canta a Dimitrov, a Stalin, al París revolucionario.»

La primera carta de recomendación de Anna para entrar en la Resistencia era mía. «Es hermana de Caterina», decían. Rápidamente la referencia se dio la vuelta y era «Caterina es hermana de Anna». La muchacha, intelectual, con sus intereses humanísticos, sus amplios conocimientos y su temprana militancia, ya desde el pupitre, con las luchas de clases y antifascistas, empezaba a impresionar. El asombro era desproporcionado, tanto que me daba miedo que los logros la corrompieran. Nuestra madre la ponía de niña prodigio ya desde muy pequeña. Y yo misma, que me las daba de objetiva, le tenía tal debilidad que la diferenciaba de nuestros otros hermanos y, en mi intento de mostrarla perfecta e intachable, me creaba una imagen falsa de ella.

Muchachos como Anna empezaron a inundar el movimiento, y eran esa juventud fogosa que levantó sobre sus hombros todavía sin desarrollar casi todo el peso de la Resistencia y de la Guerra Civil. Veían como un gran honor trabajar para el Partido. No aspiraban a obtener ningún diploma ni carrera, ni a crear ninguna obra de arte ni consagrarse en ningún trabajo remunerado. Les parecía un sacrificio mínimo abandonarlo todo para dedicarse a la lucha aunque ello significara llevar una vida de privaciones y llena de peligros.

Durante años Anna no supo lo que significaba ropa nueva, comida cocinada o medio de transporte. Erraba por Atenas, El Pireo y las afueras, habiendo tomado solo una rosquilla y café. Y cuando caía en sus manos un billete de cien dracmas, por algún trabajo periodístico, se lo gastaba en seguida como si le quemara la mano. Llamaba a sus amigos para gastarlo juntos. «Estoy nadando en dinero», decía. «Venga, venga, que me lo quitan de las manos.»

Nos hemos quedado meditando las dos. La veo dar patadas al agua de forma impaciente.

—¿Qué nos pasa? ¿No vamos a hablar de algo agradable? ¿Qué me cuentas de Sotiris? ¿No os animáis todavía a tener un hijo? Y háblame de Lila. ¿Es siempre igual de parlanchina? ¿Nuestra hermana le hace trenzas? Yo tendría una niña solo para hacerle trenzas...

—Encuentra al novio primero y luego piensa en las trenzas...

—Estaría bueno que pensaras que me faltan pretendientes.

—¿Qué fue de tu Zanasis?

—Zanasis. Ese se lo montó bien. Subió al monte.

—¿Cómo que no te ayudó a irte con él?

—Tenía cosas que hacer. No era el momento...

—¿Entonces ahora no tienes nada que hacer?

—Más o menos...

—¿Te vas tú sola o te manda alguien?

No me contestó, siguió hablando de Zanasis.

—Tuvo suerte. Se marchó en una época en que no podía pasar al otro lado ni una mosca. ¡Hay que joderse! Nos quedamos bloqueados e inutilizados en las ciudades. Si hubiéramos subido al monte cuando debíamos... Ahora la mayoría de los muchachos está en las islas de concentración, en las cárceles y en los cementerios, y el Ejército Republicano corre peligro porque le faltan reservas.

Había traído empanadillas de queso y de carne picada y las saqué para comer las dos. Anna se entusiasmó.

—Ay, por fin, déjame que los disfrute, que desde que dejé de venir a tu casa se me han olvidado los manjares orientales.

—Deja los manjares, dime cómo vas de alojamiento, ¿cómo te las has arreglado?

—Tuve una suerte negra. ¿No te ha contado Fotiní? A la vez que tu casa, quedaron descartadas como casas seguras también la de Déspina y la de Alecos. Pero qué más da, ¿para qué vamos a recordar esas cosas? Ya es agua pasada.

Ya conocía aquella cruenta época. Junto a Anna y Fotiní yo también vivía las ansiedades de la clandestinidad. Especialmente los años 1948-49 fueron años de pesadilla para Atenas. Las organizaciones se disolvían por completo. Controles, detenciones colectivas, traiciones, torturas, ejecuciones. Si Anna se salvó fue porque tenía un par de casas exentas de sospecha, desconocidas para la organización. Luego lo perdió todo. No le quedó más que la habitación de una enfermera que trabajaba de noche. Estaba en un patio, donde vivía gente de toda índole. Había que cuidarse hasta de no respirar muy fuerte, no fueran a oírte. Hasta que una madrugada le dio algo grave. Se despertó con sus propios gritos. Se incorporó, intentando comprender dónde estaba y qué le estaba pasando. Y si hubiera sido solo eso... Con los gritos se juntaron en la puerta un par de mujeres.

—¿Pero qué pasa donde la enfermera? —decían—. ¿Usted también ha oído voces? Ni que estuvieran degollando a alguien.

—¡Cristo bendito!

—La enfermera no está.

—¿No está? —Llamaban a la puerta con insistencia.

—Mejor despierta al señor Zódoros.

Anna pensó en salir a calmarlas antes de que metieran al señor Zódoros y a la policía, pero justo entonces llegó la enfermera.

—No se inquieten —les dijo—. Tengo a mi prima pequeña desde anoche, que ha venido del pueblo enferma. Hoy irá al hospital; por lo que parece ha tenido una pesadilla —Abrió la puerta de par en par para que entrasen las vecinas a ver y dejaran de sospechar. Una le susurró:

—Supongo que no te habrá dado tiempo, señora Vaso, a informar a la policía de que estás acogiendo a una persona. Mejor que no haya rumores. Te vas a meter en un lío.

—¿Sí? —dijo penosamente la pobre enfermera—. ¿Tenía que haber informado? ¿Pero para una noche?

Así perdió también la habitación aquella y no sabía adónde ir.

Fue la única época en que no tuvimos ningún contacto, ni siquiera por teléfono. Mi casa había quedado descartada del todo. Yo veía solamente a Fotiní, que era el contacto y nos conocíamos desde hacía tiempo. Lo que le pasó a Anna en la casa de la enfermera me tenía preocupadísima. ¿Qué la había perturbado tanto? Siempre había sido muy serena.

—Lo está pasando muy mal últimamente —me dijo Fotiní—. Tiene responsabilidades, preocupaciones. Quiere actuar y no puede. Está sola. Le es imposible hacer lo que tiene en mente. Para que veas, en estas condiciones seguimos manteniendo organizaciones. ¿Te lo puedes creer? ¿Cómo vas a trabajar así?

Fotiní siempre había sido reservada, pero conmigo se abría a veces. Sentía que lo necesitaba. Me hablaba de las exposiciones y las notas que mandaba Anna y nunca recibía respuesta. No sabía si llegaban a manos oficiales. Una vez se encontró con el secretario del Comité Local y se pusieron a charlar. Él admitió que hacía falta otra estructura organizativa. Anna pedía que se formaran pequeños grupos flexibles, que lucharan. Se pusieron de acuerdo, pero luego en la práctica no pasó nada. O más bien pasó algo raro. Le llegó una orden para trabajar en una imprenta. Eso en realidad significaba que la apartaban de la primera línea. Más tarde aquel Comité Local fue sustituido por incompetencia y las organizaciones populares fueron disueltas. Eso era exactamente lo que reivindicaba Anna, pero ¿de qué iba a servir? El movimiento se había alejado de sus aliados naturales.

—Escucha lo que pasó con las casas —me dijo Fotiní—, y mira a ver qué harás, porque estamos hasta la coronilla. Cuando la casa de la enfermera quedó también descartada, ¿dónde crees que Anna fue a pedir refugio? A la tiendecilla de vuestro primo Rigas. Que ya sabes cómo es, ¿no? ¡Un escaparate! Solo te tapas detrás de la columna de hormigón, y eso si estás de pie sobre una pierna como las cigüeñas. Luego la llevé a un primo mío que había venido del campo para curarse la sífilis. Yo también había pasado dos noches en su habitación. Le dije: «Es un raro y un crápula. Pero te respetará. En el fondo es íntegro y lo he prevenido bien». Y allí que fue. Que hubiera hecho otra cosa si hubiera podido. Mi primo tenía una habitación en el hotel de la calle Atenea. Era cojo, basto, ajeno a la lucha. Cada mañana le gritaba a su vieja pierna: «Venga, vamos, alazán. Aguántame y échame a andar».

»Justo la misma noche en que Anna llegó, entró a saco la Secreta pidiendo identificaciones. El primo, no me puedo quejar, mostró sangre fría. La metió dentro de un saco marinero y lo apoyó por fuera de la ventana, en el pretil del patio. Y que armasen todo el jaleo que quisieran los de la Secreta. «¡Abra, me cago en todo, abra!» «Esperen», les contestaba. «¡Que estoy cojo, soy un tullido!» Cómo se libraría de aquella.

»Dormía en un somier sin colchón, envuelta hasta la cabeza en una sucia manta de lana, con el termómetro marcando treinta grados. Era la condición de él: «No quiero verte durmiendo. Tú eres joven y guapa y yo soy un hombre fogoso. Yo solo trato con féminas indecentes.» Se acostaba con la ropa puesta, sin quitarse ni los zapatos, y ponía todo su empeño en no quedarse dormida. Lo oía toda la noche dando vueltas, quejándose, bañándose con agua fría y soltando improperios.

»Una mañana ocurrió lo que temía Anna. Aunque tenía los ojos cerrados, supo por instinto que tenía a alguien encima mirándola, como una bestia. Se destapó y lo vio temblando, las manos ávidas, los ojos brillantes. Lo miró fijamente. No sé lo que vio en la mirada que le echó ella, que volvió en sí. Apretó los labios. Bajó las manos. Sus ojos se tornaron perversos. «¡Vete!», bramó. «Lárgate y no vuelvas a venir por aquí.»

»Sin lavarse ni peinarse corrió a la puerta. Pero antes de salir vaciló un momento. En el pasillo había gente. Tenía que esperar. Se volvió hacia su rudo benefactor. «A pesar de todo, gracias por lo que has hecho», le dijo. Él soltó un taco. Se pegó en los morros y dijo avergonzado: «Las tías se han puesto pantalones y nosotros nos hemos amujerado, a tomar por culo».

Tras la exposición de Fotiní empecé a pensar que la huida de Anna fue un acto de desesperación. Y ello me hizo salir corriendo al pueblo para ver cómo había acabado la cosa.

—Me voy a meter —me gritó.

Se zambulló y se puso a nadar. A cada rato gritaba:

—Qué pena que no tengas bañador. Está buenísima el agua.

Se había alejado bastante cuando vi que volvía nadando desbocada.

—Viene el ateniense —dijo sin salir del agua—. Tienes que irte, Caterina. ¿Qué hora tienes? ¿Las dos? A las tres pasa el autobús. No lo cojas en el pueblo, mejor sube a la carretera general, te da tiempo.

Le respondí que prefería quedarme en el hotel para ver lo que pasaba al final con el caique. ¿Saldrá?, ¿no saldrá?

—Mejor vuelve a tu casa. Te van a llamar por teléfono hoy o mañana. Tienes que decirles lo del retraso. Que lo sepan.

Me dispuse a irme. Se me hizo un nudo en la garganta.

—Ten cuidado, Anna.

—No te preocupes por mí. Ya queda menos.

***

El autobús llegaba ya a la última parada. Llegó el momento en que Atenas se abrió delante de mí. Extendida como una antigua calcografía con su Acrópolis y su colina del Licabeto, envuelta en la rosada escarcha del crepúsculo con el monte Himeto, violeta en su pecho. Me dio pena. Cómo meterte en la cabeza que aquella Atenas cálida y nuestra se ha vuelto tan inhóspita que no puede esconderse ni una niña. «Entrad, compatriotas, en nuestras casas, compartid nuestro pan.» Ahora en las casas, en los corazones, en la calle, en los trabajos, por todas partes anda el miedo. Te detienen... Te acusan... Te juzgan...

No cabemos en las cárceles ya. Alambran colegios, almacenes, islas desiertas. Nuestros muchachos, en vez de condecoraciones, reciben en el pecho las balas del pelotón de ejecución. Bajo nuestras olivas plateadas tumbas, solo tumbas. Y los proscritos que quedan vivos, con el «cargado historial de traidores peligrosos para la seguridad y el orden público». ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

* En las elecciones generales de 1946 (unos meses antes del comienzo de la Guerra Civil), a las que el Partido Comunista Griego (KKE) no se presentó, el 9’3% representa a los electores que se abstuvieron por motivos políticos. (N. de la T.)

** Morea es la denominación oficial del Peloponeso (por el parecido de la península con una hoja de moral) durante la Edad Media y hasta el periodo de la Revolución de 1821. No obstante, el pueblo llano siguió llamándolo con este nombre durante al menos un siglo más. (N. de la T.)

ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΔΙΔΩ: «Πρόλογος» και «1», στο Εντολή, εκ. Κέδρος, Αθήνα, 2013, σελ. 9-17.

Traducción: Julia Carrasco N.

____________________________________________________________________

GORPISMO y una leve neurastenia. Me tropiezo con el parquímetro y empiezo a insultar a todos los que me pasan al lado: «gilipollas», el que se ríe, «gilímetro», encima se carcajea, «giliparques», supuestamente es el que vigila los aparcamientos, pero qué va, no se dedica a eso, más bien es el que se mete en los parques, por eso yo lo llamo giliparques. Bueno, ahora parece que ya está, pero vuelvo a tropezarme con otro parquímetro, cada cinco metros hay uno, un parque con giliparques y otros tantos gilipollas a mi alrededor, controlándome, midiéndome la tensión, baja la aguja, avanza hasta el cero y me tienen los brazos sujetos y no puedo echar una moneda de prórroga. Quiero quedarme, quedarme, quedarme, echando monedas ininterrumpida-mente, hasta llegar al final habiendo completado el porcentaje medio de la vida. «Lastre», grito, «escollo, carga para la tierra», y engullo todo lo que se me pone delante, me lleno los bolsillos con botellas vacías y luego las cambio por pinzas de tender, una agenda, un llavero con llaves, un peine, piedras que resultan ser piedras pómez, lo que me caiga, basta con que me quede en mi peso para coger el porcentaje medio de edad, puedo cogerme de donde sea, aunque sea de un seno, la forma de la tierra a la mitad, en vano.

Y el nerviosismo continúa [¿qué nerviosismo? Auténtica neurastenia], y abrazo una y otra vez a una mujer, y de ahí surge otra, y de la otra otra más, como un poeta surge de otro, Engonópulos de Embiricos y Gorpas de Gorpas. Y también están los espejos quirúrgicos que intensifican este estado, que incrementan no solo la luz sino los ídolos también, y hacen que mi abrazo sea enorme. De ahí también mi arrogancia, que tanto escandaliza a los demás, cuando digo que nadie ha visto la luna como yo, ni tampoco aquella carretera invernal llena de bombillas asustadas.

Porque si el flujo de sangre me lo miden por la oreja, como con las demás personas, el flujo de esperma, por otro lado, lo anotan por mi tacto. Por eso me tiro tan a menudo sobre mujeres con la guardia baja (Pero ¿dónde va a poner la mano? Un gesto inocente, y usted lo ha llevado hasta la axila), y me rechazan todas por lo inaguantable que soy.

Tengo prisa, eso es todo. Pero es que tampoco puede ser de otra manera, cada vez que me acuerdo de Fatemí al que hicieron pedazos (aquel ministro de Irán), un hombre joven, y su sobrino cobrando el rescate, me pregunto cómo puede ser que no haya espacio para mí en este mundo y me digo que tendré que ir yéndome aunque no alcance de una vez el porcentaje medio de la vida. Lo que me queda aún por vivir que sea rápido y breve, y luego le diré, al modo de Scarimbas, «me he movido hacia aquí por una cosa», y si no se ha terciado en que lo encuentre hasta hoy, ¿Qué estoy esperando? ¿A quedarme hecho una madeja y que tengan que levantarme en brazos?

«¿Estás cerca?», me suelen preguntar. «Bueno, voy llegando», les digo. «¿Entonces, entonces?» «Sí, más o menos», empleo indefinidos y en seguida me acuerdo de los cementerios de coches: hierros inútiles, chapas abolladas, papeles pintados destrozados y neumáticos podridos. ¿Dónde está la belleza y dónde la brillantez? ¿Dónde están las tías que se acomodaban dentro para ir a dar una vuelta? ¿Dónde está el asfalto que corría debajo de ellas a ciento cincuenta por hora? Desierto e inmovilidad.

«Boca arriba. No se mueva». Ahora es tiempo de que la gente me ponga bajo la cabeza de cobalto, pruebe el campo de tiro, haga señales con el rotulador, baje ese ojo cuadrado que emana fuego, taimadamente se cuelan en carne podrida, cada día me destripan, me quieren inmóvil, para siempre inmóvil, boca arriba e inmóvil.

Gorpas, Gorpas (¿Quién es? Vaya usté a saber), solo nosotros nos lo olimos, solo nosotros nos tomamos tan en serio este caso, por eso todo a nuestro alrededor es pulpa, clínicas frenológicas, de aquí surgen los textos desorganizados, nuestros escritos sin pies ni cabeza. No existe para nosotros la falsedad social, bien porque hemos llegado demasiado temprano o bien demasiado tarde, no existe la falsedad de escritores porque nos hemos disuelto entre todas las cosas y ahora no te vas a poner a componer.

Ya lo sé, no voy a alcanzar el porcentaje medio de la vida. ¡Y lo que me importa! Además, igual no es ni injusto. Otros coetáneos míos se han ido antes. Yo, comparado con ellos, me aproveché, me fumé unos doscientos mil cigarrillos y extendí mis cabellos en la noche y mi cuerpo en la orilla del mar. Pero Kilacos se fue para siempre de noche al partirse la espalda con una zambullida a los dieciocho años, acabábamos de terminar el instituto, y desde entonces han pasado veinte años, yo he hecho miles de zambullidas y no me he acordado de él ni una vez.

Y luego está esa vanidad que me hace comportarme como Gorpas, un último intento de existir después de mis anémicos escritos. ¿Y si existí ya antes de querer existir luego? Y si existiré, ahora estoy seguro, no será por mis escritos, sino por mis actos, por las chicas a las que he acariciado, por los amigos a los que ofrecí consuelo y paciencia, durante todo el tiempo, claro, en que existan.

Y cuando estén todos juntos los amigos, me llenarán un vaso a mí también, y cuando alguno dé una vuelta en el punto en que una placa diga:

«Todos juntos lo lloramos,

el más valiente y el más bueno»

otro gritará el conocido «Viva los novios», y eso será para mí una especie de réquiem, no filológico, claro, sino más bien una presentación en vivo como las llaman, una reivindicación de que moviéndome hacia aquí «por una cosa», puede que no lo haya encontrado, pero algo he dejado detrás de mí.

ΧΑΚΚΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ: «Γκορπισμός», στο Ο μπιντές και άλλες ιστορίες, εκ. Κέδρος, Αθήνα, 1993.

Original: «Γκορπισμός»

____________________________________________________________________

El número plural

El amor,

nombre sustantivo

muy sustantivo,

de número singular

de género ni femenino ni masculino,

de género indefenso.

Número plural

los amores indefensos.

El miedo,

nombre sustantivo,

al principio de número singular

y después plural:

los miedos.

Los miedos

a todo a partir de ahora.

La memoria,

nombre propio de las penas,

de número singular,

solo de número singular

e indeclinable.

Memoria, memoria, memoria.

La noche,

Nombre sustantivo,

de género femenino

y número singular.

Número plural

las noches.

Las noches a partir de ahora.

ΔΗΜΟΥΛΑ, ΚΙΚΗ: «Ο πληθυντικός αριθμός», στο Ποιήματα, εκ. Ίκαρος, Αθήνα, 2005.

____________________________________________________________________

Llevaban enamorados desde el instituto. Tímidos, estuvieron meses mirándose sin decir nada. Solo los ojos. Solamente con los ojos, ya conocen ese idioma aterciopelado de los ojos. Como culpables de un atrevimiento hacia lo prohibido. De familias estrictas. Hasta que llegó el fugaz beso de amor pasaron meses. Mientras tanto, señas e indirectas cuando las palabras, como fieras salvajes, acechaban entre las hierbas del pecho. Más adelante, con el crepúsculo tras arboledas en penumbra, paseaban con los dedos entrelazados. Temblores nuevos atravesaban sus cuerpos asustados y dentro de ellos arcos secretos que se unían en ábsides fotovoltaicos. Bajo los arcos pasaban sus sensaciones imperiales ensombrecidas por miedos ahogados. Juramentos eternos y lágrimas como ríos ante la hipotética ruptura de los juramentos. «Me moriré si…», decía Dorotea. «No tendré ojos para volver a ver y todo se vaciará, si alguna vez te pierdo, me perderé en la noche interminable. Porque solo a ti te he querido y te querré siempre, y tú eres todos los hombres y todos los amores de la tierra. Mi cuerpo es la noche y solo tu forma lo atraviesa como un amanecer». Lambros se henchía de orgullo y le contestaba: «Eres un regalo de los dioses, Dorotea, para mí, pues llegaste como llega la música. Un claro en un bosque oscuro y en el centro tu cuerpo, el fruto más dulce de la tierra. Tu respiración como el algodón temprano que acaba de salir de la flor, mirando por la noche desde lejos las plantaciones. Diría que eres tú por la noche con miles de bocas que dejan escarcha plateada sobre la nieve».

Dorotea recuerda su voz siempre resonando. Entonces la estrechó sobre él por primera vez, los pechos arrullando como dos palomas y el corazón al galope. Y en seguida comenzó a desfallecer, el mundo se nubló, las rodillas flexionadas, no sabía seguir y se asustó al ver que le quedó una criatura desmayada en los brazos. Por un momento se le pasó por la cabeza largarse por haberla matado con las flechas venenosas de su carcaj amoroso, o gritar de miedo: «Dorotea, Dorotea, vida mía, es por la gran emoción, abre esos ojos cerrados». Ella apenas logra susurar: «El amor es profundo en mis entrañas, como la muerte, un precipicio luminoso». Se sentaron en una roca. Dorotea, aunque pálida como la cera, sonreía temblando como la llama de una vela al viento. Él, confiado, la besó, un profundo e insaciable beso; Dorotea, como saliendo de un letargo, conmocionada por un salvaje y amargo placer que asustó a su fiera interna de tan intenso. Se asustó y se encogió, se encogió tanto para repeler (antes de que la conquistase) aquella peligrosa pleamar. Luego, repentinamente, se alejó. «¿Qué te pasa, amor?», era como si Dorotea se sintiera intimidada, mirando alrededor con pánico, ¿por dónde huir?, la huida dominó su pensamiento. Él, inexperto, creía que lo rechazaba y lo empujaba, algo desagradable, por su culpa, por forzarla. Pero entonces ella le coge la mano, no recuerda cómo ni en qué estado. Si hubiera sido una forma con un cuerpo preciso o un riachuelo fluyendo y murmurando… Y ella tenía dentro del pecho un pájaro desconocido que batía las alas para salir volando asustado, con cada movimiento un pájaro. Todo era transparente y a la vez oscuro por el gran resplandor. Se levantaron extasiados, coronados por primera vez por las ramas de los árboles. Y por arriba, el follaje bajo los envolvía bendiciéndolos. Dorotea se marchó con una rápida carrera, dejándolo atrás, y solo un par de veces volvió la cabeza mientras corría, para salir del paso. Para verlo todavía de pie antes de abrir apresuradamente la puerta de la casa. Fingiendo indiferencia para que no fueran a ver que su cuerpo acababan de tocarlo las perfumadas violas del paraíso.

ΠΡΑΡΙΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΟΛΗΣ: Σύνδρομο Fregoli, Eκδόσεις Καλέντης, Αθήνα, 2013.

Traducción: Julia Carrasco N.

Traducción: Julia Carrasco N.

____________________________________________________________________

Personajes

Costas 60 años

Alecos 40 años

Vasilis 50 años

Tasos 53 años

PRIMERA PARTE

La sala de estar de la casa de Kostas, en Trípoli (Peloponeso).

Puerta de entrada y ventana que da a la calle. Otra puerta lleva al dormitorio, la cocina y demás. Mesa, sillas, sofá, sillón, aparador con un espejo, un perchero, un baúl militar, etc.

Una estufa de petróleo encendida. Encima, la tetera, para mantener el té caliente.

Tarde de invierno. Fuera nieva.

Costas y Alecos, sentados a la mesa, copian en sobres nombres y direcciones de un cuaderno. Costas lleva gafas de presbicia. Tasos está sentado en el sofá, abriendo nueces con unas tenazas y comiéndoselas. Vasilis está en el sillón, fumando.

Alecos.—(Leyendo del cuaderno.) Azanasópulos, Aristidis. (Escribiendo en el sobre.) A-za-na-só-pu-los, A-ris-ti-dis. (Leyendo.) Colocotroni, 24. (Escribiéndolo.) I-bí-dem.

Tasos.—Es un misterio lo de estas nueces. Como empieces a comer, no paras.

Vasilis.—No paras.

Alecos.—(Escribiendo en otro sobre.) Papastafidas, Diónisos. Maestro de escuela. (Escribiéndolo.) Pa-pas-ta-fi-das…

Costas.—Cá-lla-te, cá-lla-te.

Alecos.—Eso, Costas.

Tasos.—Pues vas a tener razón, Vasilis. Tengo un poco de calor.

Vasilis.—Lo que yo te diga.

Tasos.—¿Te crees que me lo estoy inventando? Que tengo calor.

Vasilis.—Si tienes frío no bebas nunca alcohol. Come nueces, que en seguida te calientas, te cueces como un pollo. El alcohol primero te engaña y luego…

Tasos.—Sí, ¿eh?

Vasilis.—Claro. Nosotros cuando vamos a cazar llevamos avellanas, nueces, almendras… Comemos y avanzamos. En medio de la nieve…

Tasos.—Y no pasáis nada de frío, ¿no?

Vasilis.—Nada.

Tasos.—Qué me dices… No sabía yo eso.

Vasilis.—Que sí… E higos… E higos secos.

Alecos.—¿Qué dice aquí, Costas?

Costas.—¿Dónde?

Alecos.—Aquí.

Costas.—(Leyendo.) Catafiyotis.

Alecos.—Ah, es una ce.

Costas.—Ce, ce.

(Pausa.)

Tasos.—Pues tengo un pelín de frío.

Vasilis.—Come nueces.

Tasos.—Yo es que con el frío no puedo. ¡No puedo con el frío!

Vasilis.—Pero no comas muchas. Vamos a ir a comer luego. No te llenes.

Tasos.—Yo no me lleno, tranquilo. (Rompiendo una más.)

(Vasilis se levanta, coge la tetera de encima de la estufa y se echa té en la taza.)

Vasilis.—Costas, ¿te echo té?

Costas.—Échame.

Vasilis.—¿Alecos?

Alecos.—Tengo, tengo.

(Vasilis echa té en la taza de Costas. Vuelve a dejar la tetera en la estufa. Se echa azúcar en la taza.)

(Tasos abre una nuez.)

Vasilis.—Dales a ellos también, ¿no?

Tasos.—Ellos no tienen tiempo de comer nueces. Están ocupados.

Alecos.—(Escribiendo.) Trian-da-fi-lo-pu-lu, Jri-san-ci.

Tasos.—¿No los ves? Optimismo al máximo.

Alecos.—Ca-rí-te-na Ar-ca-dí-as.

Costas.—Que-te-ca-lles

Alecos.—Que sí…

Tasos.—Una cosa os voy a decir. Mejor que no os canséis ahora.

Costas.—No te metas en lo que hacemos.

Tasos.—Yo sé lo que digo.

Costas.—Tú a comer nueces.

Tasos.—Esperad primero a que entre el General en la lista electoral y luego escribís los sobres.

Vasilis.—Déjalos, Tasos. Así se entretienen.

Tasos.—Pero no lo entiendo, Vasilis… Todavía no han salido las listas electorales y ellos escribiendo sobres.

Alecos.—Hacemos bien.

Tasos.—¿Lo ves?

Vasilis.—Déjalos, desgraciado…

Tasos.—Pero bueno, ¿no pensáis en el «y si»?

Alecos.—¿Qué «y si»?

Tasos.—¿Y si no sale en la lista?

Costas.—Para el General no hay «y si».

Tasos.—Ah, ¿no lo dudáis entonces?

Costas.—Para nada. Porque el primero en salir será el General.

Tasos.—¿En serio?

Costas.—Estoy más que seguro.

Vasilis.—Son optimistas.

Tasos.—Ja, ja, ja.

Alecos.—¡Ya está! Ya me he equivocado. Me habéis distraído con las dichosas nueces. Crac, crac y crac. (Rompiendo el sobre.)

Costas.—Tú a lo tuyo… A estos no los escuches.

Tasos.—(Estornudando.) Eh, aquí hay corriente. ¿No? Por algún sitio entra.

Vasilis.—Está cerrado.

Tasos.—Noto una corriente… Por aquí… Está pasando…

Vasilis.—Ponte ahí.

Tasos.—¿Ahí? Ahí está la puerta. (Volviendo a estornudar. Levantándose.) Voy a poner la estufa a tope.

Costas.—Eso, a ver si reventamos.

Tasos.—¿Qué vamos a reventar? Está nevando fuera.

Vasilis.—Ponte el abrigo.

Tasos.—No puedo… No puedo llevar el abrigo dentro de casa. (Poniendo la estufa a tope. Calentándose las manos.)

Vasilis.—Bebe un poco de té que te calientes.

Tasos.—Limón, ¿tiene limón?

Vasilis.—Que no, que no tiene.

Tasos.—El té sin limón me pone nervioso.

Alecos.—Pues a mí me pasa eso con el café instantáneo. Si me tomo uno me pongo a temblar todo entero. Eso me pasa.

Tasos.—Eso no es nada. Ya verás cómo tiemblas como salgan las listas.

Vasilis.—Ja, ja, ja.

Alecos.—Mira una cosa, Tasos…

Tasos.—Ya verás cómo tiemblas… Ja, ja…

Costas.—¿Pero se va a quedar fuera el General? ¿Estáis bien de la azotea? Pero si es el mismísimo Olimpo nevado, de honradez intachable...

Tasos.—En cuanto a eso…

Costas.—…con todo lleno de insignias de arriba abajo. Cada una es una bala… ¿Se va a quedar fuera? ¿Y a quién va a poner? ¿Al inútil del tuyo?

Tasos.—¿Quién es inútil?

Costas.—Ludópata e inútil.

Tasos.—Caramitsos es el mejor político que ha dado a conocer Arcadia. ¡El más flexible!

Costas.—Sí, el más granuja.

Tasos.—Es inteligente y se desenvuelve bien. No es de ideas fijas como el General.

Costas.—¿Cómo que de ideas fijas?

Tasos.—Hombre, a ver si va a tener el General la labia que tiene Catamitsos. Esa elocuencia.

Costas.—Bueno, eso lo hablaremos pasado mañana, cuando salga a hablar al balcón.

Tasos.—Ya, claro.

Costas.—Pasado mañana, cuando sea la concentración en la plaza y Sofía Vembo se ponga a cantar por los megáfonos «Hijos de Grecia», y esté toda Trípoli ardiendo en vítores, entonces me lo cuentas.

Tasos.—Ya, eso decías la última vez también.

Costas.—Pasado mañana cuando salga al balcón y empiece con sus gritos y su grandilocuencia...

Tasos.—Lo mismo decías en las elecciones pasadas. Y salió Caramitsos y arrasó. Pero el General no salió de diputado.

Costas.—¿Quién no salió?

Tasos.—El General no salió.

Costas.—¿El General no salió?

Alecos.—¿Cómo que no salió?

Tasos.—Salió, pero ¿cómo? Murió Kissas y cogió su sitio. ¿Así? Así yo también sé. Y ahora no va a salir ni en la lista.

ΚΕΧΑΪΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΧΑΒΙΑΡΑ, ΕΛΕΝΗΑ: Δάφνες και πικροδάφνες, εκ. Ερμής, Αθήνα, 1985.

Traducción: Julia Carrasco N.

____________________________________________________________________

En la fría sala del Museo

contemplo la hermosa y solitaria

Cariátide robada.

Su oscuro y dulce mirar,

con insistencia dirigido

sobre el fornido cuerpo de Dioniso

(esculpido en lasciva postura)

que solo dos pasos dista.

Él ha bajado la mirada

hasta la robusta cintura de la joven.

Un idilio eterno, sospecho,

los ha unido a los dos.

Y cuando cada noche la sala se vacía

de los muchos, ruidosos visitantes,

imagino a Dioniso

con cuidado irguiéndose

para no levantar las sospechas

de las esculturas y estatuas cercanas,

y con deseo aproximándose

para la timidez de la Cariátide

con vino y caricias romper.

Pero no descarto haber errado.

Tal vez otro vínculo los enlace,

más sólido, más sufrido:

Las tardes de invierno

y las exquisitas noches de agosto

los veo,

descienden de sus elevadas plataformas,

se deshacen de su típica expresión,

con lágrimas y suspiros nostálgicos

para erigir en sus memorias

los Partenones y Erecteios que se les arrebataron.

ΔΗΜΟΥΛΑ, ΚΙΚΗ: «Βρετανικό Μουσείο (Ελγίνου Μάρμαρα)», στο Ποιήματα, εκ. Ίκαρος, Αθήνα, 2005, σελ. 36-37.

Original: «Βρετανικό μουσείο (Ελγίνου μάρμαρα)».

Traducción: Julia Carrasco N.

____________________________________________________________________

Érase una vez, existía una isla en la que vivían todos los Sentimientos. Allí vivían la Felicidad, la Tristeza, el Conocimiento, el Amor y todos los demás sentimientos.

Un día se enteraron de que la isla se iba a hundir, así que todos se pusieron a reparar sus barcas y empezaron a marcharse. El Amor fue el único que se quedó atrás. Quería aguantar hasta el último momento.

Cuando la isla comenzó a sumergirse, el Amor decidió pedir ayuda. Vio pasar a la Riqueza con un yate resplandeciente. El Amor le preguntó:

—Riqueza, ¿puedes llevarme contigo?

—No, no puedo —respondió la Riqueza—. Llevo plata y oro en mi barco y no hay sitio para ti.

El Amor decidió entonces pedirle ayuda a la Arrogancia, que también pasaba por delante de él con un barco precioso.

—Por favor, ayúdame —dijo el Amor.

—No puedo ayudarte, Amor. Estás empapado y me estropearías el barco tan bonito que tengo —le contestó la Arrogancia.

Un poco más allá estaba la Tristeza, y el Amor decidió pedirle ayuda a ella.

—Tristeza, déjame ir contigo.

—Ay, amor, estoy tan triste que quiero estar sola —dijo la Tristeza.

La Felicidad pasó por delante del Amor, pero ella tampoco le prestó atención. Estaba tan contenta que ni siquiera oyó al Amor pedir ayuda.

De repente se oyó una voz:

—¡Amor, ven por aquí! ¡Yo te llevo conmigo!

Era un señor muy mayor a quien el Amor no conocía, pero estaba tan agradecido que se olvidó de preguntarle su nombre.

Cuando alcanzaron tierra firme, el anciano se marchó y tomó su camino. El Amor, consciente de cuánto le debía al anciano que lo había ayudado, le preguntó al Conocimiento:

—Conocimiento, ¿quién me ha ayudado?

—El Tiempo —le respondió el Conocimiento.

—¿El Tiempo? —preguntó el Amor—. ¿Por qué me ha ayudado el Tiempo?

Entonces el Conocimiento sonrió y, con su profunda sabiduría, le dijo:

—Solo el Tiempo es capaz de entender la gran importancia que tiene el Amor.

Manos Jadsidakis

Original: «Το νησί των συναισθημάτων».

____________________________________________________________________

La sangre agua

1

Te despiertas en el camarote del Queen Mary y descubres que tu madre no está. Deambulas durante horas por los pasillos laberínticos del transatlántico para acabar caminando descalzo por la tercera cubierta. De repente, un marinero te coge por la cintura y te levanta en el aire. Por la megafonía del barco repiten tu nombre y unas palabras incomprensibles. Apenas tienes tres años. Unos instantes más tarde aparece tu madre ligeramente alterada, acompañada por un hombre de tez morena con traje azul celeste. Te sonríe con ternura y te explica que había ido al bar a beber un vaso de agua.

2

Recuerdas la bronca que tuvieron antes de la separación definitiva; aquella sonora bofetada y tu padre tirando una sandía al suelo. Tú te sentaste junto los pedazos y empezaste a comerte uno delante de ellos dos.

3

En Roma vivíais en Parioli, en la Via Cassia Antica 241. Debajo de vuestro apartamento vivía Virna Lisi. Por las tardes, cuando volvías del colegio, solías cruzártela en el portal. Siempre te acariciaba el pelo. Un par de veces te besó en la mejilla. Era tan guapa que por las noches te imaginabas que todos los angelitos tenían su cara. Tu madre la despreciaba porque era rubia. Decía que solo servía para anunciar pasta de dientes. (Y tú pensabas: «Pues entonces es que además tiene una sonrisa preciosa».)

4

El colegio al que ibas, el Marymount, era uno de los mejores de Roma. (Un antiguo monasterio que ahora dirigían monjas.) Procuraba recordártelo a cada oportunidad. Y a tu padre también, para que enviase el dinero que le pedía cada mes. Una parte del dinero, por supuesto, se iba por otro lado. A necesidades de ella. Sobre todo joyas. Lo sabías, pero no decías nada. Te utilizaba para sacarle cantidades cada vez más grandes. Era una forma de vengarse de él. Como se había ido con «la puta», tenía que pagar.

5

Unos cuantos meses después de que llegarais a Roma, tu madre se enamoró de un americano enorme que tras la guerra, después de irse a Corea, hizo carrera en Cinecittà y protagonizaba películas de gladiadores. También hizo del centurión romano en Espartaco. Se pasaba el día haciendo pesas, engullendo polvos y comiendo ensaladas. Te regaló una espada y todo. Te dijo que era de Kirk Douglas. Ella estaba tan enamorada de él que financió la película El tesoro del bosque petrificado solamente para que él obtuviera el papel central. Un fracaso estrepitoso. Por suerte, poco después apareció otro hombre en el horizonte, capaz de sacarla del atolladero. El americano se fue de vuestra casa de mala manera, aunque dejó la espada.

6

a, e, i, o, u: las cinco vocales del italiano. Estabas solo en primero de primaria y tenías que aprendértelas de memoria en ese orden. Pero por alguna razón las confundías y ponías la o después de la a. Tu madre estaba fuera de sí. No podía aceptar que eras incapaz de ordenar bien las vocales. Era la primera vez que te pegaba tantas veces y tan fuerte. Desde entonces, cada vez que escribías la o, pensabas en un moflete hinchado.

7

Navidad de 1964: tu madre entra en el cuarto y apresuradamente deposita sobre la cama tres bufandas, con todos tonos de azul. «Te pega mucho el azul, hijo», dice con ternura. Luego coge la más larga y te la pone alrededor del cuello. «Donde vas a ir hace mucho frío. Tu nuevo papá quiere llevarte a la nieve. Cuando salgáis del hotel ponte siempre la bufanda, como te he enseñado, y los guantes. Y háblale con educación.»

¡Tu nuevo papá! Qué frase más bonita. Al final se quedó anticuada rápidamente. O más bien cambió de contenido. Y de procedencia.

8

El día de la boda le regaló una madona de Correggio. Pertenecía a la familia de los Moncada, le dijo, desde 1743. Dos años más tarde, cuando el divorcio ya estaba en trámite, lo vendió (a espaldas de él) a un anticuario de Milán. «Por un pedazo de pan», como dijo unos años más tarde, cuando se encontró de nuevo bajo la caridad de los usureros. Así, en marzo de 1967, Correggio y aquella griega fatal que lo traicionó se despidieron definitivamente de la principesca mansión. El pintor italiano, para mudarse después de doscientos y pico años a algún museo (no recuerdas cuál, ni tiene importancia), y tu madre a Grecia. Contigo en su equipaje.

9

Cuando murió Moncada (para ti, Ugo), su hija de su primer matrimonio encontró en el cajón del escritorio una fotografía de vuestra excursión a Cortina. Él te quería incluso más que tu padre, pero tu madre lo arrancó de tu vida a la fuerza. No pudiste ni despedirte de él. El último día en que lo viste, te echaste a dormir en tu habitación de Parioli y a la tarde siguiente estabas en un apartamento de la calle Fokíonos Negri. De la dolce vita de Roma a la dictadura de Atenas. De Mastroianni y Monica Vitti a Papamijaíl y Vuyuclaki.

10

Los niños del barrio de Kipseli se burlaban de ti llamándote «italiano comemacarrones» porque llevabas pantalones cortos hasta la rodilla y calcetines que llegaban un poco más abajo. Tú le decías que te comprase ropa como la de ellos, pero ella insistía en que eras «diferente», en que pertenecías a otra clase.

11

Su primer amante era un joven español que aspiraba a ser un torero famoso. Lo conoció cuando estudiaba Periodismo en Londres y se fueron a escondidas de vacaciones a Málaga. El primer marido, pianista. Lo escuchó tocar una noche en Green Park. El matrimonio duró seis meses. El segundo, agente de bolsa —tu padre—. Se separaron en Brasil cuando tenías cuatro años. El tercero, Moncada. Cuando lo agotó, física y económicamente, lo abandonó, llevando en su vientre un bebé —tu hermana— que ahora, a sus cuarenta y seis años, está de nuevo en un centro de desintoxicación, a las afueras de Roma. El cuarto, médico, «campesino de Mesolongui» como decía tu abuela. En el primer aniversario de su relación le regaló una caja redonda transparente que parecía una lata de conservas. En el líquido flotaba una pequeña concha. En la nota que lo acompañaba decía: «Cuando lo abras, ojalá encuentres una perla». Lo tiró directamente a la basura llorando, sin siquiera abrirlo. Fue a su cuarto y poco después apareció con su traje negro favorito. En el cuello brillaban las perlas que le había regalado él, «que era siempre gentile». Tu abuela repitió su conocida frase.

12

Los sábados, cuando ella iba a recogerte a la residencia, tus compañeros se reunían como moscas alrededor de su coche, no para admirar el antiguo Jaguar verde con matrícula italiana, sino sus estilizadas piernas. Como decía más tarde un compañero tuyo a unos amigos comunes: «Su madre tenía las piernas más bonitas que han pisado el césped de Anábrita».

13

Odiabas aquel colegio. Por las noches llorabas en la cama bajo las sábanas para que no te vieran tus compañeros y empezaran con las bromas. Cada vez que venía a Grecia, lo primero que le pedías era que te sacara de aquella cárcel. Él, con aire de verdugo, respondía que si te sacaba de Anábrita te encerraría en un colegio aún más estricto y lejano, en el Coryalenio de las islas Spetses, de donde no saldrías ni siquiera los fines de semana. Tuviste que llegar a quinto de secundaria para aceptar tu confinamiento. Años más tarde, cuando en una discusión vuestra hiciste referencia a este tema, él se volvió y dijo: «En vez de agradecerme que te salvara de tu madre manteniéndote lo más alejado de ella que podía, tú vas y me insultas». Ni siquiera se le pasó por la mente que habría podido reclamarte cuando se separaron y llevarte a vivir con él.

14

En el avión, la azafata te preguntaba a cada rato si necesitabas algo. Tenías diez años y viajabas por primera vez de Atenas a São Paulo. Tú solo. Tu madre había acabado permitiéndolo, tras mucha presión. Tampoco podía negarse, con todo el dinero que le sacaba cada mes para la manutención. Pero se ocupó de que fueras preparado. Durante días te presentó a tu madrastra como la hechicera que te haría macumba para que te quedases allí para siempre. Tendrías que estar constantemente en guardia y no ceder ni un momento a sus carantoñas. Claro está, resultó ser un ángel. Te recibió como si fueras su propio hijo e hizo todo cuanto estaba en su mano por que te sintieras feliz durante todo el tiempo que pasaste con ellos.

(Cuarenta años después, ya moribunda, llamó a sus dos hijos al hospital, y según te confesó más tarde tu hermanastro, les dijo: «No estéis tristes porque vaya a dejaros. He tenido una vida bonita y plena. Además, el Señor me regaló tres maravillosos hijos».

15

Rua Barao de Capanema 112. Su nuevo apartamento en São Paulo. Es el verano del 69 y tú estás otra vez pasando las vacaciones con él. Una mañana, mientras ves en la televisión a Spiderman atrapando con su red a un delincuente y rematándolo mientras maldice en portugués, suena el timbre y en la puerta ves a un hombre mísero y abatido pidiéndole algo a la mujer de tu padre. Llora con dolor y de vez en cuando se limpia la nariz con la palma de la mano desnuda. Ella le dice que espere y corre al dormitorio. Al poco rato vuelve con un vaso de agua y algunos billetes. Con la cabeza gacha coge los billetes y se aleja corriendo.

Cuando le preguntaste quién era aquel hombre negro y qué pedía, te abrazó y con voz temblorosa dijo: «Trabaja en nuestra casa. Su hijo se murió de repente por la noche y no tenía dinero para enterrarlo». Era la primera vez que veías lo que significaba la pobreza de verdad. Te encerraste en tu habitación y no comiste nada en todo el día.

Por la noche, cuando tu padre volvió de la oficina y se enteró de lo que había pasado, le dijo a su chófer que fuera inmediatamente a casa de Osvaldo (así se llamaba) y le entregara un sobre. Supusiste que contenía más dinero. Te alegró tanto aquel detalle, aquella demostración de bondad, que corriste hacia él y le diste un beso. Su mejilla estaba caliente y olía bien. Al final no era tan despiadado como habías creído hasta entonces.

16

En una entrevista que le hicieron en un periódico de São Paulo, con motivo de una distinción honorífica de la Unión de Bancos, declaró que tenía dos hijos, los dos de su esposa brasileña. No mencionó que tenía un tercero de un matrimonio anterior: tú. Obviamente, quería destacar ante el mundo empresarial del país que estaba completamente integrado en él. La entrevista acabó en manos de tu madre (se la había enseñado tu abuela, alardeando de los logros de su hijo, por supuesto sin conocer su contenido, pues estaba en portugués). Ella, aunque solo tenías diez años, se ocupó de leértela toda, repitiendo con énfasis la controvertida frase.

17

Tenía unos gustos muy caros. Y hacía una pésima gestión de su economía. De ahí que estuviera permanentemente sumida en las deudas. Tu padre te decía que tenía un agujero en la mano. La cantinela, siempre que tú dudabas de sus «inversiones» era: «Yo, en los años en que vivía en Roma con Ugo…». Tú, por supuesto, eras «el filósofo que no sabe nada de la vida». Mientras tanto, los prestamistas se habían quedado con tres apartamentos que había heredado y se estaban preparando para quitaros vuestra casa también. Un sábado que saliste del colegio, el piano había volado. En la mesita que había antes a su lado, ahora quedaban las partituras de Liszt y de Schubert. Pero tu abuela no iba a volver a tocarlas nunca.

18

Unas Navidades en que había venido a Grecia —estarías en segundo de secundaria—, la llamó por teléfono y le pidió que se reuniera con él en el hotel Grande Bretagne, en el restaurante GB Corner. Siempre se quedaba allí para estar cerca de los antros que frecuentaba con sus amigos —el Tops o el Apotso—. (Más adelante se mudó al Plaza Hotel, porque le hacían mejor precio en la habitación y el personal «no se lo tenía tan creído».) Cuando se encontraron, le dijo que lo acompañara a la tienda de Sistovaris. Ella creía, dadas las fechas, que pensaba regalarle un abrigo de piel. Él simplemente quería usarla de modelo para comprárselo a su mujer, porque, como le dijo, «eres igual de alta y tienes casi las mismas proporciones que Teresa». Volvió a casa y se desahogó contigo. Cuando le recordaste que llevaban más de diez años separados y que sabía lo insensible que podía llegar a ser algunas veces, se enfadó todavía más y te cerró la puerta del dormitorio en las narices. Tres meses más tarde, cuando le envió una carta para pedirle más dinero, era otra vez su «Alekakis».

19

Lo veías poquísimo. Una o dos veces al año. Solía venir a Grecia en Pascua o en verano tres semanas para quedar de nuevo con sus amigos e ir todos juntos, con mujeres e hijos (obligatoriamente), a Hidra o a Miconos. Allí, el «brasileiro» dilapidaba su dinero alegremente en hoteles caros y en juergas hasta el amanecer en el Lagudera, en las Nueve Musas o en el Remezzo. Durante las pocas horas que pasabais solos, él prefería jugar al ajedrez. Se recluía en la habitación y estudiaba partidas clásicas. Solía ser una de las «míticas» entre Tal y Fischer o la «tremenda del 29», en la que Capablanca derrota a Rubinstein. El mismo escenario que cuando ibas tú a verlo a Brasil. Ningún cambio de programa. Incluso los fines de semana se quedaba sentado en el jardín y se pasaba todo el día delante del tablero. Si te atrevías a interrumpirlo para que te hiciera un poco de caso, te echaba una mirada que te helaba la sangre en las venas. Eras una carga y no hacía el más mínimo esfuerzo por disimularlo. Y tú agachabas la cabeza y te escondías de nuevo detrás de un libro —cuyo título o autor nunca se interesó por conocer—. Y así tu infancia se perdió para siempre, mientras observabas desde lejos caballos comiendo alfiles y torres desplomándose por una reina.

20

Julio de 1971. Acababas de cumplir los catorce cuando decidió de repente privarse por unos días de Miconos para pasarlos contigo en Spetses. Tres años antes tu madre había comprado una casa allí (y en un sitio céntrico, junto a la casa del filántropo Anáryiros) para que pasarais las vacaciones en un lugar que, según decía, «era molto di moda».

En cuanto llegó, reservó una habitación en el Poseidonio. La primera noche salisteis a cenar los tres. Al Puerto Viejo. Durante la cena coqueteaban como adolescentes. Te sentías incómodo. Casi no hablaste. Detrás de las risitas nerviosas y los movimientos torpes de ella, distinguías la profunda ira que estallaría luego sobre ti.

Los días siguientes te acompañaba a la playa y muchas veces se pasaba por los lugares donde quedabas con tus amigos. Te impresionaba tanto el modo en que se movía en sociedad, el encanto que ejercía sobre todos con los que se juntaba, hombres y mujeres, que una noche en que estabais cenando los dos en la terraza del hotel le pediste que al irse de Grecia te llevase consigo a Brasil. Le dijiste que estabas harto de las relaciones enfermizas de ella (con el médico sobre todo) y le contaste el problema de las deudas que no paraban de crecer. Sonrió con indiferencia y respondió: «Ningún padre, por mucho que quiera a su hijo, puede privarlo de su madre. Además, te he internado en un colegio precisamente para que no tengas que preocuparte por esas cosas». Sabías que era mentira, que simplemente no te quería a su lado. Un tercer hijo se le hacía demasiado.

A la mañana siguiente, mientras tú aún dormías, se ocupó de contarle a tu madre vuestra conversación palabra por palabra —obviamente para ganar otra batalla más en aquella guerra que ambos mantenían—.

Cuando te levantaste de la cama, tu madre iba por la casa con gafas oscuras —sin duda para que no le vieras los ojos, que estaban hinchados de llorar—. Pero tú te diste cuenta y te sentiste fatal. En lo que quedaba de verano no intentó en absoluto hacer que te sintieras mejor, librarte de la culpa. Quería vengarse de ti por haber pensado, siquiera un momento, abandonarla por él. Ella misma no se preguntó nunca por qué. Para ella tú eras un traidor. Por unos cuantos cruzeiros estabas dispuesto a vender a tu propia madre.

21

Uno de sus amigos íntimos tenía el sobrenombre de «Hillary» (aunque otro del grupo lo llamaba rencorosamente «Buttler», y no iba muy desencaminado). De joven fue a la escuela de aviación. Un día voló tan alto con el avión de entrenamiento que el capitán le dijo con enfado: «¿Quién te crees que eres, Hillary?» —refiriéndose claramente al conocido alpinista que había conquistado la cumbre del Everest—. Desde entonces nadie lo llamaba por su verdadero nombre, y muchos de los que se unieron a la pandilla más tarde ni siquiera sabían cuál era —entre ellos, tú—. Como Hillary era un solterón, en los hoteles a los que ibais de vacaciones con tu padre te quedabas siempre con él. En las décadas de los sesenta y de los setenta había un bar famoso en Hidra. El mismo Onassis reconocía que lo frecuentaba. Le gustaba contarte historias de aquellas épocas inolvidables, «cuando los hombres eran hombres de verdad y las mujeres, mujeres». Una noche (acababas de cumplir los quince), mientras cenabais solos en la terraza de la habitación, se volvió de repente y te preguntó: «¿Has estado ya con alguna mujer?». «Sí», le respondiste tú, con cierta timidez. «Sabía que te parecerías a él», replicó. «No hay nada como oler la piel de una mujer, acariciarla con suavidad». En su entierro viste a dos mujeres llorar amargamente. Una era tu hermana; la otra debía de ser la de la piel aromática.

22